Introduction

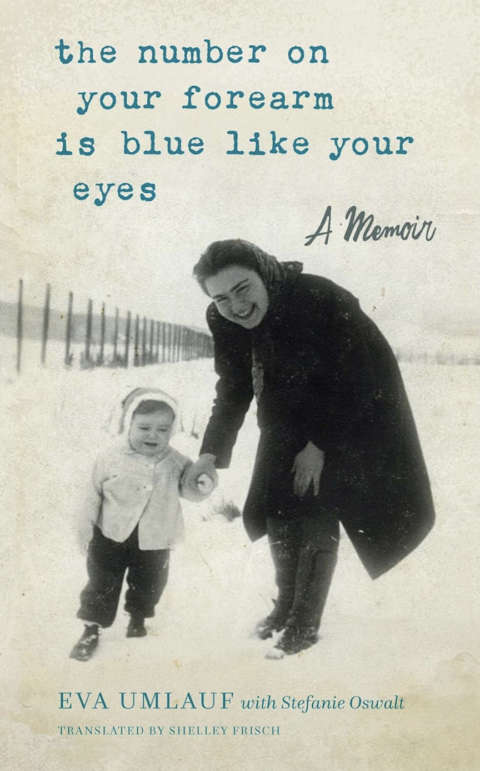

In Requiem for a Nun, William Faulkner wrote, “The past is never dead. It’s not even past.” Eva Umlauf, born in Slovakia in 1942 and a survivor of Auschwitz, which she entered just shy of her second birthday, was too young to have formed memories of what she experienced there by the time of her release in 1945, but her past could nonetheless not be relegated to the past. “I held you in my arms,” her mother recounted to her many years later. “We stood in a long row in front of the man who tattooed the number on our arms. I held you tight with one arm, on the other he tattooed a number: A-26959.” A child much weakened from her time in Auschwitz, Eva Umlauf still excelled at school and eventually became a highly regarded pediatrician and psychotherapist, a mother of three and grandmother of two, a prominent international speaker, and now the author of this poignant and eye-opening memoir, The Number on Your Forearm is Blue Like Your Eyes. She writes in German, having moved to Munich in 1967.

In Requiem for a Nun, William Faulkner wrote, “The past is never dead. It’s not even past.” Eva Umlauf, born in Slovakia in 1942 and a survivor of Auschwitz, which she entered just shy of her second birthday, was too young to have formed memories of what she experienced there by the time of her release in 1945, but her past could nonetheless not be relegated to the past. “I held you in my arms,” her mother recounted to her many years later. “We stood in a long row in front of the man who tattooed the number on our arms. I held you tight with one arm, on the other he tattooed a number: A-26959.” A child much weakened from her time in Auschwitz, Eva Umlauf still excelled at school and eventually became a highly regarded pediatrician and psychotherapist, a mother of three and grandmother of two, a prominent international speaker, and now the author of this poignant and eye-opening memoir, The Number on Your Forearm is Blue Like Your Eyes. She writes in German, having moved to Munich in 1967.

Eva Umlauf was determined to piece together her past, find out what she could about the fates of her family members, and, in effect, “survive her survival.” At age seventy-four, with the assistance of journalist Stefanie Oswalt, she began conducting interviews near home and across several countries, immersing herself in witness reports and archival histories, and visiting concentration camp sites. A key element in her psychotherapeutic practice is to help patients who bear the wounds of transgenerational trauma, the transmission of traumatic reverberations to one’s children and children’s children. She holds that a bold and deliberate confrontation with traumas of the past is the best and perhaps only way to tackle a devastating emotional legacy.

The excerpt below appears at the very end of Eva Umlauf’s memoir and recounts an event that took place in January 2011. She had recently been contacted by a staff member at the memorial site in Auschwitz, which was organizing a ceremony to commemorate the sixty-sixth anniversary of the liberation, and the caller asked if Eva would like to speak there. Eva was taken aback, and was sorely tempted to turn down this invitation, but her sons encouraged her to accept it, and so she did.

The excerpt below appears at the very end of Eva Umlauf’s memoir and recounts an event that took place in January 2011. She had recently been contacted by a staff member at the memorial site in Auschwitz, which was organizing a ceremony to commemorate the sixty-sixth anniversary of the liberation, and the caller asked if Eva would like to speak there. Eva was taken aback, and was sorely tempted to turn down this invitation, but her sons encouraged her to accept it, and so she did.

She spent the following month preparing to encapsulate her experiences into the five-minute presentation she was allotted, worrying that the assignment was challenging particularly because she had no direct memories of the infancy she had spent in Auschwitz. She was also keenly aware that the presentation of her journey needed to reflect a political as well as a personal dimension.

Having recognized the impact of her words in conveying her experiences, Eva has followed this speech by others over the succeeding years. I have had the pleasure and privilege of meeting her in person, and I can well imagine that her speeches move audiences the way our conversation moved me.

— Shelley Frisch

/ / / / /

Today I feel the obligation to bear witness in a public forum. My presentation in Auschwitz in 2011 marked a turning point of this recognition process. Until that time I had regarded my story of survival as a personal matter; but then I began to grasp the fact that it entails a political mission. As a survivor I stand on the threshold between the first and the second generation. The story of my survival has left its emotional and physical imprint on me, but because I lack a conscious recollection of what I experienced, I also have much in common with the relatives in the second generation, who often don’t know anything concrete about their parents’ trauma. Now that most of the adults from that time have already passed away, it is up to the children to bear witness. My friend Uri Chanoch always urged me to convey the memories to young people, citing Elie Wiesel’s oft-quoted statement: “Whoever listens to a witness becomes a witness.”

Uri Chanoch, whom I saw for the last time during the ceremonies to mark the seventieth anniversary of the liberation in Dachau, is no longer alive; he died in September 2015.

The question I get all the time — whether I’m the “youngest survivor” — strikes me as beside the point. I’ve never met anyone younger than I with a number on his or her arm, but what would be so special about that? Those who try to sensationalize the memory of the Shoah or heap superlatives onto it trivialize the suffering of victims or veer into kitsch.

In May 2015, in the course of a discussion on Bavarian Broadcasting, a journalist asked me if the repeated telling of my story didn’t start to feel “worn out” to me, and if the story itself might wear out. He had said in advance that this question would be “provocative,” but I was so thrown by it that I couldn’t come up with a proper response while on camera. Later I mulled over why this question had infuriated me. I thought about the many encounters with schoolchildren and young adults, with attentive people who had taken an interest in my story and wished to know more. Even though the wound of my family’s obliteration will never heal, the interest in my life story, the ever-new forms of empathy I am greeted with during my many encounters with people, helps me to live with this past. I will bear witness for as long as I am able, again and again, in the knowledge that I am now one of the last survivors.

***

The commemoration ceremony in Auschwitz, which took place in January 2011, was one of the situations in which the memories stored in my body and soul clashed with present-day realities. I found this lack of simultaneity difficult to endure: the bifurcation of the present, with its public rituals of remembrance, and my very personal connection to that place, which is now a museum. Auschwitz then and Auschwitz now — the concentration camp and the memorial site — are two spots that are connected yet have virtually nothing in common. There is no word that captures this phenomenon, as Ruth Klüger has noted: “The concentration camp as a memorial site? Landscape, seascape — there should be a word like timescape to indicate the nature of a place in time, that is, at a certain time, neither before nor after.”

I would add that the summary term Zeitzeuge (contemporary witness to an era) is also irritatingly misleading. As a Jewish and Slovak woman born in 1942 who was raised during a brown and a red dictatorship and who moved to Germany in her adult years, I have witnessed an array of epochs, political systems, and societies. In my ears, Zeitzeuge sounds formulaic and apodictic, while the plural Zeiten (eras), which I’d like to see replace the singular first half of that problematic compound noun, would broaden the scope to encompass a variety of perspectives and courses of time. Using the word Zeitenzeuge avoids the danger of someone’s being reduced to one historical instance of witnessing.

It became abundantly clear to me at the 2011 commemorative event that a witness to those times could feel utterly absurd attending this sort of public remembrance and memorialization organized by people with no personal connection to the events.

The ceremony took place in the former so-called sauna, where prisoners would undress. I felt quite apprehensive in the building, much of which had been preserved in its original form and renovated in accordance with historical preservation guidelines; it has a powerful aura. This building, adjacent to the gas chambers and crematoria, had served as a “large disinfestation and disinfection complex” as part of the concentration camp. This is where the gigantic piles of clothing belonging to the arriving and murdered Jews were cleaned and disinfected, and where the new arrivals who had been selected for slave labor underwent the admission process into the camp. They were “bathed,” and prisoner functionaries removed their body hair, tattooed them, and dressed them in prisoners’ clothing. If the SS people noticed that a woman was pregnant as she got undressed, they sent her straight to the nearby gas chamber. Thousands upon thousands of terrified people were sadistically tormented by the SS people, and were exposed to life-threatening conditions, such as being scalded with hot water and made to wait for hours, after bathing, in wet and ice-cold rooms. It is likely that my mother and I also stood here in early November 1944 awaiting admission to the camp.

In January 2011 I was there again. Frigid winter weather seeped into the building. But even if it had been well heated, I wouldn’t have stopped freezing, in spite of the boots and warm coat I’d bought for the occasion. The iciness of Auschwitz comes from within, and nothing can alleviate it.

I wore the gold wristwatch that Nora and I had given to my mother, and I was in the company of my family and friends. I shivered in disbelief at the unreal nature of the situation. The room was filled with rows of chairs to accommodate several hundred participants. The organizers had set up a small glass cabinet in front of the lectern that displayed the bright red, well-preserved shoes of a murdered girl, one pair from the mountains of shoes the liberators had found in the storerooms that had not burned down when they arrived in Auschwitz. These shoes could have belonged to a neighbor’s child or a cousin. This everyday object belonging to a murdered person was now, sixty-six years later, presented as an almost sacred object.

Somber-looking people in dressy black attire headed to their seats. The former Polish prisoners with their blue and white striped bands and red triangular patches were already seated. The official representatives of the Jewish organizations arrived, along with high-ranking politicians from around the world including Christian Wulff, president of the Federal Republic of Germany.

Nora and I were assigned reserved seats in one of the front rows, and the children and my brother-in-law Mirek were directed to the back rows. I felt as though I might come unglued. Why did they want to separate our family? There was no other place on earth where their physical presence was as important to me as here. How would I be able to get through the event without feeling my children nearby? I found it demeaning to have to negotiate with the staff as to whether they could sit with us. Eventually, the organizers gave in and allowed them all to sit in the row behind me. I wouldn’t have been able to go through with it in the “sauna” if they were too far away.

I was focused on myself and barely heard the others’ remarks. Then I was called to the lectern.

I spoke about the miracle of my survival and about my mother, to whom I owe that survival and who not only gave life to my sister, but also protected a small boy she didn’t know:

It is written in the Talmud: “Whoever saves a life saves the world.” My mother, who was herself cruelly maltreated, acted in accordance with this maxim — which sometimes struck me as almost unreal. But she took on heroic dimensions . . .

My own voice sounded strange to my ears, but it didn’t quiver. I spoke slowly and looked over to my children between my sentences. They were listening to me solemnly and attentively, and in this moment a circle was completed for me. Never before had I felt so clearly that I was the link between my mother, the Auschwitz survivor, and my children, who have to live with the story of their ancestors and who — consciously or unconsciously — will pass it on.

After the ceremony there were worship services for the various religions at various sites on the premises, then the organizers invited us to have tea with other survivors. There was an old tea kettle in the cold and unwelcoming room. They gave us plastic cups and told us to serve ourselves. We stood around looking lost. After giving my speech, I felt emotionally drained and disinclined to strike up conversations with other survivors and their families. The organizers had clearly meant well, but I was hurt by the cold atmosphere and the carelessness in planning this communal tea. I urged my family and friends to leave quickly. We went back to the hotel in Kraków and drank a bottle of exceptionally fine wine. That choice might be hard to understand for young people. Lovely, dignified objects and fine cuisine have a profound significance for me: They make a statement against the degradation I had to experience at the beginning of my life.

***

Today, when I reread the speech I gave in Auschwitz, I realize that my fundamental ideas about survival haven’t changed in any significant way over the years, but a great deal of what I was able to suggest with the vague term “transgenerational trauma” has now been substantiated after the intense search I undertook and by meditating about my life. Even though gaps remain, I have assimilated the lives and deaths of my family, and they’ve become part of who I am. As a psychotherapist I never doubted that this work would have a healing effect on the relationships within our family, but I am still astounded by the extent to which my life changed over the course of a year as I worked on my life story.

***

In June 2015 my middle son, Oliver, celebrated his fortieth birthday. Like every year, I wished him a happy birthday, and I mentioned that I had now begun to research our family history. As though he had long awaited this cue, Oliver got back to me within days to let me know that, a few weeks earlier, he had discovered the name of my father — his grandfather — in the death records of the Mauthausen concentration camp. As an enlightened individual of the twenty-first century, I don’t, of course, believe in supernatural phenomena, but it cannot be mere coincidence that my son and I simultaneously embarked on a quest for traces of our family without knowing what the other was up to. It was as though my research had set all kinds of things in motion, and encompassed our entire family.

Oliver, I now learned, had also been looking into the matter of transgenerational trauma from the National Socialist era for quite some time, especially because his workplace is the University of Music and Performing Arts Munich, the former Führerbau (Führer’s building). This building, constructed from 1933 to 1937, had served as a symbolic building for the National Socialists. In September 1938 the Munich Agreement was signed there, which finalized the annexation of the Sudetenland to the National Socialist Reich. And now Oliver, the son of a persecuted Slovak Jewish woman, was working in a building used by the Nazi elite — and in which the downfall of Czechoslovakia had begun.

After that message in the summer, everything moved along quickly. Oliver was interested in every detail of my search. On July 28, 2015, he wrote to me:

Yesterday afternoon I came back from my trip to Auschwitz. A staff member at the memorial site guided me and two friends of mine … through Auschwitz I (main camp) and Auschwitz II (Auschwitz-Birkenau) for almost six hours on Sunday. She was very empathetic and very knowledgeable.

In Auschwitz-Birkenau the two of us walked on the path from the ramp to the sector of the camp where, according to the staff member, Grandma and you were housed “with a likelihood of ninety-nine percent.” It is the sector where the Sinti and Roma were placed before being gassed.

We took the exact same route that Grandma and you did more than seventy years ago.

Then I lit a candle at the memorial in Auschwitz-Birkenau.

Having absorbed all these impressions in Auschwitz, I can only say this: I bow down before all my ancestors who lived and suffered through this ordeal, including you, dear Mama.

On August 30, 2015, Imro’s birthday, Oliver and I got together again for the first time in years. A few weeks later we traveled to Melk to mount a commemorative plaque for my father, his grandfather. I’m hoping that next year we all—Nora and I and our families—will go there together.

November 2015 — do roka a do dňa (within a year and within a day). In November 1944 we had entered Auschwitz. Now, seventy-one years later, I was going back there again. It was the second time that year. In January I had participated in the commemoration marking the seventieth anniversary of the liberation. The World Jewish Congress organized this November event, presumably the final one that could bring together such a large group of survivors. About three hundred of us took part, accompanied by our families, and we were greeted with a gigantic production. A huge, well-heated tent illuminated in blue stretched across the infamous entrance gate of Birkenau. The place looked like a film set, artificial and utterly distorted. Through the plexiglass at the entrance gate the attendees had a view of the ramp, complete with gleaming spotlights. Snowflakes swirled in the light, while a powerful heating unit rumbled indoors. A quartet played string music, people walked through the hall every which way, greeting and chatting with one another, and some former prisoners formed a circle and danced the hora. At some point the official portion of the proceedings began. For a moment I wished I were back in the austere, more authentic setting of the 2011 event.

I’d considered taking another look at the old photos of the liberation of the camp, but the likelihood of finding something of personal relevance seemed too remote, and the World Jewish Congress in Kraków offered such a full and interesting accompanying program that I didn’t pursue the matter. Still, the yearlong experience of unearthing even more documents and information in so many archives made me keep on searching afterwards.

“Do come by; we have a few more albums with photographs. We have not been able to ascertain the identities of all the people in them. Perhaps you’ll find someone you know,” Helena Kubica told me on the telephone.

I believe that no one has more thoroughly researched the history of the children of Auschwitz than Kubica has, having spent thirty-eight years working in the archives and publishing numerous books and essays on this topic. Before she retires in a few months, she plans to publish another thick volume documenting what happened with the children. If there were any traces still to be found, she would be the one to help me find them; who but she could do so?

So I made my way there once again. In the morning a few friends and I enjoyed a matinee performance of Beethoven violin sonatas at the Prinzregenten Theater in Munich, and then, still filled with music, I went to the airport. When I landed in Kraków at four thirty, it was already pitch dark there. The wind whipped the rain across the taxi stand. After an hour of riding through bleak, barely lit Polish villages I arrived in Oświęcim. In a small wooden barrack at the entrance area to the former main camp of Auschwitz, the “Main Camp Auschwitz I,” I saw lights on; they were expecting me. A security guard carried my suitcase silently through the dark, and I followed him, stepping around the deep puddles on the loamy path. Then he unlocked the apartment where I’d be staying, which was sparsely furnished in the socialist style; it is generally used to house trainees. I went to bed early. I woke up once or twice during the night, but the next morning I felt more refreshed than I had anticipated. The ghosts of the past had bedeviled me less than I’d feared, which I found even more surprising when, as I left the building, I saw where I’d actually spent the night. In Gothic print over the entrance were the words “Commander’s Office.” Not only had the murderers gone in and out here, but the basement of the building, I later learned from a memorial site staff member, had cells that were used to torture prisoners.

Helena Kubica was waiting for me in her office. Here, too, I saw worn veneered plywood furniture from the communist era and tattered, faded curtains alongside a modern office chair, computer, and photos of her grandchildren and of Pope Francis. She greeted me cordially, and after a cup of tea we headed to the reading room. Magnifying glass in hand, I got to work on the albums laid out for my perusal, full of pictures of the liberation, one more shocking than the other. I had seen many of them a year earlier in publications about Auschwitz, and many others were new. But as carefully as I scrutinized the faces of the exhausted survivors, I saw no trace of ourselves in them. In the meantime, Helena Kubica kept bringing more and more new papers, lists that were drawn up by the Polish Red Cross after the camp was liberated. I had never seen any of these papers before. One brought a rush of tears to my eyes when Helena Kubica handed it over to me: It was a piece of perforated sheet music paper, on which was written, in black ink and ornate penmanship, my mother’s name, my own, and Tommy (Peter) Löwinger’s. Back then, she explained to me, paper had been in such short supply that every little scrap was written on, so the doctors simply used the SS guards’ notebooks, in which prisoners’ punishments had been noted. And they also used sheet music paper.

“Where could it have come from?” I asked Helena Kubica.

She shrugged. Maybe from supplies for the camp orchestra? And why did this paper affect me so profoundly? Unexpectedly, and seemingly randomly, it established a personal connection between me and Auschwitz. I, to whom music is so very meaningful, found my name at the place that had brought me so much suffering, on a piece of sheet music paper.

This finding alone would have made my trip worthwhile. But another one awaited me the following day: During an individual tour, I took another look at several sections of the Auschwitz museum on the grounds of the former “main camp.” I was deeply impressed by the new exhibition, designed by Yad Vashem in Israel. It began with film scenes documenting the great variety and liveliness of Jewish life in Europe before the Shoah, and ended with a gigantic book in a room that is otherwise plain and simple. The book is two by seven meters thick, with the names of about four million identified Jewish victims to date on its tearproof pages, crowded together in tiny letters. As I leafed through it, I found this entry: Imre Hecht, born 1912. Nothing else about him. At this moment I realized how very much had changed in the past year — I rescued my parents’ family and my father from oblivion. The hazy fog of ignorance and fear was replaced by certainty. There was an element of deep sorrow in all this, but the story had now become my story, the story of our family. My hope is that it will help my children and children’s children understand who they are, and I will pass on what I’ve found to Yad Vashem so that it, too, will be immortalized in this book.

***

I left Auschwitz feeling that after my exhaustive search for my personal past, I could now express myself more freely. I will continue along the path, as a contemporary witness to an era, on which I embarked in 2011 with my speech. The wish that I expressed at the close of that speech is still far from being fulfilled:

I wish for all that has happened to be understood and processed from diverse perspectives so that personal suffering, societal ruptures, and brutal transgenerational traumas can stop being passed on to future generations and to society as a whole. For me personally it is quite important, in the aftermath of the Nazi period, to acknowledge that those who were behind the electric fence, threatened with brutality and death, bear the burden of bitter feelings and the violence they experienced, and that those in front of the electric fence, who appeared untouched by these actions, also have a tough time coping with the emotional legacy born of the burden of the offenses … Both sides — perpetrators as well as victims — pass along this legacy to their descendants and will continue to do so until these deeds are dealt with boldly and deliberately.

Eva Umlauf’s The Number on Your Forearm is Blue Like Your Eyes is a publication of Mandel Vilar Press. To acquire a copy directly from the co-publisher ($24.95 paperback), click here.

* * * * *

Heute verspüre ich die Verpflichtung, öffentlich Zeugnis abzulegen. Der Auftritt in Auschwitz 2011 markiert in diesem Erkenntnisprozess einen wichtigen Punkt. Bis dahin hatte ich meine Überlebensgeschichte als private Angelegenheit betrachtet – damals begann ich zu begreifen, dass sie eine politische Aufgabe beinhaltet: Als Überlebende stehe ich an der Schwelle zwischen der ersten und zweiten Generation. Seelisch und körperlich hat sich die Überlebensgeschichte in mich eingeschrieben – durch das Fehlen des bewussten Erlebens teile ich aber auch vieles mit den Angehörigen der zweiten Generation, die oftmals nichts Konkretes über das Trauma ihrer Eltern wissen. Nachdem die Erwachsenen von damals fast alle verstorben seien, sei es nun an den Kindern, Zeugnis abzulegen, hatte mein Freund Uri Chanoch mich immer wieder ermahnt, den jungen Menschen die Erinnerung weiterzugeben. Und er verwies dabei häufig auf Elie Wiesels vielzitierten Satz: »Jeder, der heute einem Zeugen zuhört, wird selbst ein Zeuge werden.«

Auch Uri Chanoch, den ich zuletzt bei den Feierlichkeiten zum 70. Jahrestag der Befreiung in Dachau traf, ist im September 2015 gestorben.

Ob ich die »jüngste Überlebende« bin – auch das ist eine immer wieder gestellte Frage –, scheint mir dabei unerheblich. Ich bin nie jemandem begegnet, der jünger ist als ich und eine Nummer auf dem Arm trägt, aber was wäre daran sensationell? Wer die Erinnerung an die Schoah mit Sensationen oder Superlativen zu verknüpfen versucht, relativiert das Leiden der Opfer oder landet gleich beim Kitsch.

Im Mai 2015 hat mich ein Journalist in einer Diskussion des Bayerischen Fernsehens gefragt, ob ich mir durch das wiederholte Erzählen meiner Geschichte nicht »abgenutzt« vorkomme und ob sich die Erzählung nicht abnutze. Er hatte die Frage zwar vorher als »provokativ« angekündigt, aber ich war so perplex, dass mir vor laufender Kamera keine rechte Antwort einfiel. Später dachte ich darüber nach, warum mich diese Frage so wütend gemacht hat. Mir fielen die vielen Begegnungen mit Schülern und Jugendlichen ein, mit aufmerksamen Menschen, die Anteil an meinem Schicksal genommen haben und mehr wissen wollten. Auch wenn die Wunde der Auslöschung meiner Familie nie heilen wird: Das Interesse für meine Lebensgeschichte, die Empathie, die mir bei so vielen Begegnungen immer neu und immer wieder anders entgegengebracht wird, hilft mir, mit dieser Vergangenheit zu leben. Solange es mir möglich ist, werde ich Zeugnis ablegen, wieder und wieder, mit dem Wissen, dass ich nun eine der letzten Überlebenden bin.

Die Gedenkfeier in Auschwitz im Januar 2011 gehört zu den Situationen, in denen die in meinen Körper und meiner Seele gespeicherten Erinnerungen mit der Gegenwart kollidieren. Es ist die Ungleichzeitigkeit, die mir so schwer erträglich ist, das Auseinanderklaffen der Gegenwart mit ihren öffentlichen Erinnerungsritualen und meiner ganz persönlichen Verbindung zu diesem Ort, der heute ein Museum ist. Auschwitz damals und Auschwitz heute – das Konzentrationslager und die Gedenkstätte – sind zwei Orte, die miteinander in Verbindung stehen und zugleich fast nichts miteinander zu tun haben. Ein passendes Wort dafür gibt es im Deutschen nicht, wie Ruth Klüger schon bemerkt hat: »Aber das KZ als Ort? Ortschaft, Landschaft, landscape, seascape – das Wort Zeitschaft sollte es geben, um zu vermitteln, was ein Ort in der Zeit ist, zu einer gewissen Zeit, weder vorher noch nachher.«

Und ich möchte ergänzen: Auch das Wort »Zeitzeuge« ist ein ähnlich kurz gefasster Begriff, dessen mangelnde Präzision mich schon lange stört: Als Frau des Jahrgangs 1942, Jüdin und Slowakin, aufgewachsen unter der braunen und roten Diktatur, die in ihren erwachsenen Jahren nach Deutschland gegangen ist, bin ich eine Zeitenzeugin: Zeugin unterschiedlichster Epochen, politischer Systeme und Gesellschaften. »Zeitzeuge« klingt in meinen Ohren schablonenhaft, apodiktisch, während der Plural »Zeiten« bereits verschiedene Perspektiven und Zeitströme andeutet. Ein »Zeitenzeuge« entgeht der Gefahr, auf die eine Zeitzeugenschaft reduziert zu werden.

Wie absurd sich die Gegenwart für eine Zeitenzeugin anfühlen kann, wurde mir bei der Gedenkfeier 2011 deutlich vor Augen geführt: Denn es sind ja zumeist Menschen von heute, die dieses öffentliche Erinnern und Gedenken organisieren und vorbereiten, Menschen, denen eine persönliche Verbindung zum Ort des Geschehens in den meisten Fällen fehlt.

Die Gedenkfeier fand im ehemaligen Warte- und Auskleideraum der sogenannten »Sauna« statt. Ich fühlte mich sehr beklommen in dem Gebäude, das in großen Teilen originalgetreu erhalten und denkmalschutzgerecht saniert ist und eine starke Aura besitzt. Dieses Gebäude in unmittelbarer Nähe zu den Gaskammern und Krematorien hatte während der Lagerzeit als »große Entwesungs- und Desinfektionsanlage« gedient. Hier reinigte und desinfizierte man die gigantischen Mengen Kleidungsstücke der ankommenden und ermordeten Juden. Vor allem aber durchliefen die Neuankömmlinge, die zunächst zur Sklavenarbeit selektiert worden waren, hier den Aufnahmeprozess ins Lager. Sie wurden »gebadet«, Funktionshäftlinge entfernten ihnen die Körperbehaarung, tätowierten sie und kleideten sie in Häftlingskleidung ein. Fiel beim Entkleiden auf, dass eine Frau schwanger war, wurde sie von den SS-Leuten sofort in die nahegelegene Gaskammer geschickt. Abertausende zutiefst verängstigte Menschen wurden hier von den SS-Leuten sadistisch gequält und gesundheitlichen Gefahren ausgesetzt. Etwa, indem man die Menschen mit heißem Wasser regelrecht verbrühte und sie nach dem Baden stundenlang nass in eisiger Kälte warten ließ. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass auch meine Mutter und ich hier Anfang November 1944 auf unsere Aufnahme ins Lager gewartet haben.

Im Januar 2011 stand ich nun wieder hier. Eisige Januarkälte drang von draußen in das Gebäude. Aber auch wenn es gut beheizt gewesen wäre – ich hätte nicht aufgehört zu frieren, trotz der Stiefel und des warmen Mantels, die ich mir für den Anlass gekauft hatte. Die Kälte von Auschwitz kommt von innen, nichts kann sie mildern.

Ich trug die goldene Uhr, die Nora und ich meiner Mutter geschenkt hatten, am Handgelenk, ich bewegte mich im Kreise meiner Familie und meiner Freunde. Ich fror und wunderte mich über das Unwirkliche der Situation:

Der Raum war für die mehreren hundert Teilnehmer der Gedenkfeier vollständig mit Stuhlreihen gefüllt. Vor dem Rednerpult hatten die Initiatoren eine kleine Glasvitrine mit den Schuhen eines ermordeten Mädchens aufgestellt. Leuchtend rot und gut erhalten lagen sie da, ein Paar aus den gigantischen Schuhbergen, die die Befreier bei ihrer Ankunft in Auschwitz in den nicht abgebrannten Magazinen vorgefunden hatten. Es hätte von einem Nachbarskind sein können oder von einer Cousine. Ein Alltagsgegenstand, der einem ermordeten Menschen gehört hatte, nun 66 Jahre später fast sakral inszeniert.

In festlichem Schwarz gekleidete Menschen mit ernsten Gesichtern suchten sich ihre Plätze, die ehemaligen polnischen Häftlinge mit ihren blau-weißgestreiften Dreieckstüchern und dem roten Winkel saßen bereits. Die offiziellen Vertreter der jüdischen Organisationen fanden sich ein, hochrangige Politiker aus der ganzen Welt, darunter auch Bundespräsident Christian Wulff.

Man wies Nora und mir einen reservierten Platz in einer der ersten Reihen zu, die Kinder und mein Schwager Mirek sollten sich in die hinteren Reihen setzen. Ich fühlte, wie ich kurz davor war, die Fassung zu verlieren. Warum wollte man hier unsere Familie trennen? An keinem anderen Ort auf der Welt ist mir ihre physische Präsenz so wichtig wie hier. Wie sollte ich die Veranstaltung durchstehen, ohne dass ich die Nähe meiner Kinder fühlte? Ich fand es würdelos, dass ich hier mit den Gedenkstättenmitarbeitern darüber verhandeln musste, ob sie bei uns sitzen dürften. Schließlich gaben die Veranstalter nach und erlaubten, dass alle in der Reihe hinter mir Platz nahmen. Ich hätte es in der »Sauna« ohne sie nicht ausgehalten.

Ich war sehr konzentriert auf mich selbst, hörte die Reden der anderen kaum. Dann wurde ich ans Rednerpult gebeten.

Ich sprach über das Wunder meines Überlebens und über meine Mutter, der ich es verdanke, und die nicht nur meiner Schwester das Leben schenkte, sondern auch einen kleinen, ihr fremden Jungen beschützte: Im Alten Testament steht geschrieben: »Wer eine Menschenseele rettet, der rettet die ganze Welt.« Meine selbst grausam geschundene Mutter handelte nach dieser Maxime – was mir manchmal fast unwirklich vorkommt. Aber sie wuchs tatsächlich zu enormer menschlicher Größe …

Fremd klang mir die eigene Stimme in den Ohren, aber sie zitterte nicht. Ich sprach langsam und blickte zwischen den Sätzen zu meinen Kindern hinunter. Ernst und aufmerksam hörten sie mir zu, und in diesem Augenblick schloss sich für mich ein Kreis. Niemals zuvor hatte ich so deutlich gespürt, dass ich das Bindeglied bin zwischen meiner Mutter, der Auschwitz-Überlebenden, und meinen Kindern, die mit der Geschichte ihrer Vorfahren leben müssen und die sie – bewusst oder unbewusst – weitertragen werden.

Nach der Zeremonie gab es an verschiedenen Orten auf dem Gelände Gottesdienste für die verschiedenen Religionen, danach luden uns die Veranstalter ein, mit anderen Überlebenden Kaffee zu trinken. Kalt und unfreundlich war der Raum, eine alte Teemaschine stand darinnen. Die Gedenkstättenmitarbeiter drückten uns Plastikbecher in die Hand und forderten uns auf, uns zu bedienen. Wir standen verloren in dem Raum herum, ich fühlte mich nach meiner Rede emotional erschöpft und hatte keinerlei Bedürfnis, mit anderen Überlebenden und ihren Familien ins Gespräch zu kommen. Sicherlich hatten die Organisatoren wohlmeinende Absichten. Aber die Lieblosigkeit und Unachtsamkeit dieses gemeinsamen Teetrinkens verletzte mich. Ich drängte meine Familie und meine Freunde schnell zum Aufbruch. Wir fuhren zurück ins Hotel nach Krakau und tranken zusammen eine besonders gute Flasche Wein. Für junge Menschen mag das schwer verständlich sein. Schöne, gediegene Dinge, gutes Essen haben für mich eine tiefgehende Bedeutung: Sie sind ein Statement gegen die Entwürdigung, die ich am Anfang meines Lebens erfahren musste.

***

Lese ich heute die Rede, die ich damals in Auschwitz gehalten habe, so fällt mir auf, dass sich an meinen grundsätzlichen Gedanken über das Überleben nicht sehr viel verändert hat – aber vieles, was ich selbst nur vage mit dem Begriff »Gefühlserbschaften« andeuten konnte, hat sich durch die intensive Spurensuche und das Nachdenken über mein Leben inzwischen konkretisiert. Auch wenn Lücken geblieben sind: Ich habe mir das Leben und Sterben meiner Familie angeeignet, es ist Teil meines Selbst geworden. Als Psychotherapeutin habe ich nie daran gezweifelt, dass sich diese Arbeit heilsam auf die Beziehungen innerhalb der Familie auswirken würde, aber wie sehr sich mein Leben durch die biographische Arbeit im Laufe eines Jahres verändert hat, erstaunt mich doch.

***

Im Juni 2015 feiert mein mittlerer Sohn Oliver seinen 40. Geburtstag. Wie jedes Jahr gratuliere ich ihm und erwähne dabei auch, dass ich nun mit der Erforschung unserer Familiengeschichte begonnen habe. Als habe er seit langem nur auf einen solchen Hinweis gewartet, schickt Oliver innerhalb weniger Tage eine Antwort. Er hat ein paar Wochen zuvor in den Sterbebüchern des Konzentrationslagers Mauthausen den Namen meines Vaters, seines Großvaters, entdeckt. Natürlich glaube ich als aufgeklärter Mensch des 21. Jahrhunderts nicht an übersinnliche Phänomene – aber dass mein Sohn und ich uns unabhängig voneinander gleichzeitig auf familiäre Spurensuche begeben haben, kann kein Zufall sein. Es ist, als sei durch meine Recherche wie bei einem großen Mobile etwas angestoßen worden – und jetzt gerät das gesamte familiäre System in Bewegung.

Auch Oliver, so erfahre ich nun, beschäftigt sich schon lange mit den Gefühlserbschaften aus der nationalsozialistischen Zeit – und dies umso mehr, als sein Arbeitsplatz die Münchner Hochschule für Musik und Theater ist, der ehemalige »Führerbau«: Das Gebäude, 1933 bis 1937 entstanden, diente den Nationalsozialisten zur Repräsentation. Im September 1938 wurde hier das Münchner Abkommen unterzeichnet, das die Abtretung des Sudetenlandes an das nationalsozialistische Deutsche Reich besiegelte. Er, der Sohn der verfolgten slowakischen Jüdin, arbeitet heute in einem Gebäude, in dem die Nazi-Elite ein und aus ging – und in dem der Untergang der Tschechoslowakei seinen Anfang nahm.

Nach jener Mail im Sommer geht alles sehr schnell. Oliver interessiert sich für jedes Detail meiner Spurensuche. Am 28. Juli 2015 schreibt er mir:

… gestern Nachmittag bin ich von meiner Reise nach Auschwitz zurückgekehrt.

Eine Mitarbeiterin der Gedenkstätte hat mich und zwei Freunde von mir (…) am Sonntag fast sechs Stunden lang durch Auschwitz I (Stammlager) und Auschwitz II (Auschwitz-Birkenau) geführt. Sie war sehr einfühlsam und sehr fachkundig.

In Auschwitz-Birkenau sind wir gemeinsam den Weg von der Rampe bis in denjenigen Sektor des Lagers gegangen, in dem laut Auskunft der Mitarbeiterin Oma und Du »zu 99 Prozent« untergebracht waren. Es handelt sich um den Sektor, wo die Sinti und Roma vor ihrer Vergasung untergebracht waren.

Wir sind genau den Weg gegangen, den Oma und Du vor über 70 Jahren gegangen seid.

Am Denkmal in Auschwitz-Birkenau habe ich dann eine Kerze entzündet.

Nach den Eindrücken, die ich in Auschwitz gewonnen habe, kann ich nur Folgendes sagen: Ich verneige mich vor all meinen Vorfahren, die dieses Martyrium durchlebt und durchlitten haben, auch vor Dir, liebe Mama.

***

Am 30. August 2015, Imros Geburtstag, treffen wir uns zum ersten Mal seit Jahren wieder. Einige Wochen später fahren wir zusammen nach Melk, um für meinen Vater, seinen Großvater, eine Gedenktafel anzubringen. Im nächsten Jahr, so hoffe ich, werden wir alle, ich und Nora mit unseren Familien, gemeinsam dorthin fahren.

November 2015 – do roka a do dňa, beinahe auf den Tag genau: Im November 1944 trafen wir in Auschwitz ein. Nun, 71 Jahre später, fahre ich noch einmal dorthin zurück. Es ist das zweite Mal in diesem Jahr. Im Januar habe ich an der Gedenkfeier zum 70. Jahrestag der Befreiung teilgenommen. Der World Jewish Congress hatte die Veranstaltung ausgerichtet – vermutlich die letzte in Gegenwart einer größeren Menge von Überlebenden. Tatsächlich nahmen etwa dreihundert von ihnen in Begleitung ihrer Familien daran teil und erlebten eine gigantische Inszenierung: Ein riesiges, blau erleuchtetes und gut beheiztes Zelt spannte sich über das berühmte Zufahrtstor von Birkenau. Wie eine Filmkulisse wirkte der Ort, künstlich und völlig verfremdet. Durch die Plexiglasscheibe im Durchfahrtstor blickten die Teilnehmer der Zeremonie auf die mit gleißenden Scheinwerfern beleuchtete Rampe. Schneeflocken wirbelten im Licht. Drinnen rauschte die starke Klimaanlage, ein Quartett spielte Streichmusik, ungeordnet liefen die Menschen durch die Halle, begrüßten einander, sprachen miteinander, und einige ehemalige Häftlinge tanzten Horah, einen jüdischen Kreistanz. Irgendwann begann der offizielle Teil. Für einen Augenblick wünschte ich mir das nüchterne, aber irgendwie authentischere Setting der Veranstaltung von 2011 zurück.

Ich hatte erwogen, im Archiv noch einmal durch die alten Fotos von der Befreiung des Lagers zu gehen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dort fündig zu werden, schien mir zu gering, und der World Jewish Congress bot in Krakau ein so dichtes und interessantes Begleitprogramm an, dass ich der Sache nicht weiter nachging. Aber die Erfahrung dieses Jahres, in denen ich in so vielen Archiven doch noch Dokumente und Hinweise zutage gefördert habe, lässt mir keine Ruhe:

»Kommen Sie nur, wir haben noch ein paar Alben mit Fotos. Wer darauf ist, haben wir noch nicht vollständig klären können. Vielleicht finden Sie jemanden, den Sie kennen«, hat mir Helena Kubica am Telefon gesagt.

Wohl niemand hat die Geschichte der Kinder von Auschwitz so gründlich erforscht wie sie, 38 Jahre lang hat sie in den Archiven gearbeitet, hat zahlreiche Bücher und Aufsätze darüber publiziert. Einen zweiten dicken Band mit den Schicksalen der Kinder will sie noch herausbringen, bevor sie in einigen Monaten in Rente geht. Wenn es noch Spuren gibt, wird sie mir helfen können, sie aufzuspüren – wer sonst?

So mache ich mich noch einmal auf den Weg. Am Vormittag besuche ich mit Freunden eine Matinee mit Violin-Sonaten von Beethoven im Münchner Prinzregenten-Theater und fahre dann, noch ganz erfüllt von der Musik, zum Flughafen. Als ich um halb fünf in Krakau lande, herrscht dort bereits tiefschwarze Nacht. Der Wind peitscht den Regen über den Taxistand. Nach einer Stunde Fahrt durch öde, kaum erleuchtete polnische Dörfer komme ich in Oświęcim an. In einer kleinen Holzbaracke im Eingangsbereich des Geländes des ehemaligen »Stammlagers Auschwitz I« brennt Licht. Man erwartet mich bereits. Ein wortkarger Angestellter des Sicherheitsdienstes trägt meinen Koffer durch die Finsternis. Ich folge ihm, umrunde die tiefen Pfützen auf dem lehmigen Weg. Dann schließt er mein Quartier auf – eine spärliche, noch ganz im sozialistischen Stil eingerichtete Wohnung, normalerweise sind hier Volontäre untergebracht. Ich gehe früh zu Bett. Ein-, zweimal wache ich auf in dieser Nacht, aber am nächsten Morgen fühle ich mich frischer als erwartet – die Geister der Vergangenheit haben mich weniger bedrängt, als ich befürchtet hatte. Das wundert mich noch mehr, als ich beim Verlassen des Gebäudes sehe, wo ich die Nacht verbracht habe: »Kommandantur« steht in Fraktur über dem Eingang. Nicht nur gingen hier die Mörder ein und aus – im Keller des Gebäudes, so erklärt mir eine Mitarbeiterin der Gedenkstätte später, befanden sich Zellen, in denen Häftlinge gefoltert wurden.

Helena Kubica erwartet mich in ihrem Büro – auch hier uralte, furnierte Sperrholzmöbel aus der Zeit des Kommunismus, zerschlissene, sonnengebleichte Vorhänge, ein moderner Bürostuhl, Computer, ein paar Fotos ihrer Enkel und von Papst Franziskus. Sie begrüßt mich herzlich, und nach einer Tasse Tee begleitet sie mich in den Lesesaal. Mit einer Lupe mache ich mich an die bereitliegenden Alben: Bilder von der Befreiung, eines erschütternder als das andere. Viele habe ich im vergangenen Jahr bereits in Publikationen über Auschwitz gesehen, viele sind neu. Aber so nahe ich mir die Gesichter der erschöpften Überlebenden auch ansehe – ich finde uns nicht in ihnen wieder. Währenddessen trägt Helena Kubica immer neue Papiere herbei – Listen, die nach der Befreiung des Lagers vom Polnischen Roten Kreuz angefertigt wurden. Keines dieser Papiere habe ich je zuvor gesehen, aber eines lässt mir sofort die Tränen in die Augen schießen, als Helena Kubica es mir herüberreicht: Es ist ein Stück gelochtes Notenpapier, darauf in schwarzer Tinte mit verschnörkelter Schrift der Name meiner Mutter, mein eigener und der von Tommy (Peter) Löwinger. Damals, so erklärt sie mir, sei Papier so knapp gewesen, dass jeder Fetzen beschrieben wurde. So nutzten die Ärzte einfach die Kladden der SS-Wachmannschaften, in denen zuvor Strafen der Häftlinge vermerkt wurden. Und sie nutzten eben auch Notenpapier.

»Woher mag es stammen?«, frage ich Helena Kubica.

Sie zuckt mit den Schultern. Vielleicht aus einem Vorrat für das Lagerorchester? Und warum berührt mich dieses Papier so sehr? Unerwartet und wie zufällig stellt es eine persönliche Verbindung zwischen mir und Auschwitz her. Ich, der Musik so viel bedeutet, finde meinen Namen an dem Ort, der mir so viel Leid gebracht hat, ausgerechnet auf einem Stück Notenpapier.

Schon für diesen Fund allein hätte sich meine Reise gelohnt. Aber es gibt noch einen weiteren: Während einer individuellen Führung am folgenden Tag sehe ich mir noch einmal einige Abteilungen des Auschwitz-Museums auf dem Gelände des ehemaligen »Stammlagers« an. Tief beeindruckt mich die neue, von der israelischen Gedenkstätte Yad Vashem konzipierte Ausstellung. Sie beginnt mit Filmszenen, die die Vielseitigkeit und Lebendigkeit jüdischen Lebens in Europa vor der Schoah dokumentieren, und sie endet mit einem gigantischen Buch in einem ansonsten völlig schlicht gehaltenen Raum: Zwei mal sieben Meter dick ist das Buch, auf dessen reißfesten Seiten dicht an dicht in winzigen Lettern die Namen von bislang etwa vier Millionen identifizierten jüdischen Opfern stehen. Beim Blättern finde ich auch den Eintrag: Imre Hecht, geboren 1912. Sonst nichts. In diesem Moment spüre ich, wie viel sich in diesem Jahr verändert hat – ich habe die Familie meiner Eltern und meinen Vater vor dem Vergessen gerettet. An die Stelle des diffusen Nebels aus Nichtwissen und Angst ist Gewissheit getreten. Das ist auch mit tiefer Trauer verbunden, aber die Geschichte ist nun meine Geschichte geworden, die Geschichte unserer Familie. Und sie wird, so hoffe ich, meinen Kindern und Kindeskindern helfen zu verstehen, wer sie sind. Bei nächster Gelegenheit werde ich die von mir gefundenen Daten an Yad Vashem weitergeben, damit auch sie in diesem Buch verewigt werden.

Ich verlasse Auschwitz mit dem Gefühl, mich nach der intensiven Suche nach meiner persönlichen Vergangenheit nun weiter öffnen zu können. Den Weg als Zeitenzeugin, den ich 2011 mit meiner Rede begann, werde ich weitergehen. Der Wunsch, mit dem meine Rede damals endete, ist noch lange nicht erfüllt:

Ich wünsche mir, dass das Geschehene aus den unterschiedlichen Perspektiven verstanden und verarbeitet wird, damit sich das persönliche Leid, die gesellschaftlichen Zivilisationsbrüche, die unmenschlichen Gefühlserbschaften an die nachfolgenden Generationen und an die gesamte Gesellschaft verhindern lassen. Mir selber ist es dabei sehr wichtig, in der Folge der NS-Zeit herauszuarbeiten, dass die, die hinter dem Elektrozaun gewalt- und todesbedroht wurden, bittere Gefühle und Gewalterfahrung mit sich tragen, aber auch die, die vor dem Elektrozaun scheinbar unbehelligt lebten, am emotionalen Erbe aus der Last der Taten schwer tragen … Beide Seiten, sowohl Täter als auch Opfer, geben dieses Erbe an ihre jeweiligen Nachkommen weiter, so lange, bis diese mutig und bewusst bearbeitet werden.